Stigmates est une exposition du Musée de l’Elysée, Lausanne à l’invitation du Musée international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Genève en 2009.

La question au cœur de l’exposition: en quoi la photographie reste-elle pertinente pour montrer les conflits du monde, face à la prédominance de la télévision et des médias numériques en tant que fournisseurs instantanés d’information?

Cette exposition réunit des travaux photographiques qui n’appartiennent pas à la famille d’images de type «du sang à la une». Les photographes réunis n’ont pas cherché à être au cœur du chaos mais plutôt à saisir ce qui reste.

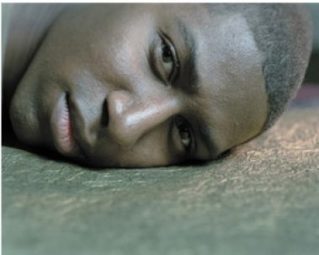

Suzanne Opton (Etats-Unis, née en 1950) renouvelle deux genres: le reportage de guerre et le portrait. Ses images de visages de soldats américains et de réfugiés irakiens, qu’elle a choisi de photographier couchés, montrent des victimes de la guerre. La position couchée renvoie à la figure du martyre. Il ne s’agit pas d’anonymes comme c’est généralement le cas dans l’imagerie de la guerre. Ils portent un nom. On connaît quelques détails de leur vie. Mais ces visages parlent-ils des souffrances endurées? (Voir ci-dessus les images 1+2)

Dana Popa (Roumanie, née en 1977) cherche à montrer comment des jeunes filles moldaves, victimes de trafic sexuel, parviennent à gérer leurs traumatismes. Or son reportage ne montre rien de leur captivité. L’information donnée sur l’identité et l’âge des sujets, ainsi que les quelques bribes de leur histoire génèrent chez le spectateur une réaction d’indignation. L’intensité de la détresse de ces jeunes femmes peut-elle ainsi devenir visible? (Voir ci-dessus l’image 3)

Christian Schwager (Suisse, né en 1966) a photographié les Balkans dix ans après la guerre. Paysages paisibles, anodins. Pourtant, le doute contamine ces images qui représentent des lieux où furent découvertes il y a quelques années trois fosses communes. Le génocide est absent des images mais à bien les contempler, des scènes de massacre – flottant dans notre inconscient – pourraient ressurgir de la mémoire. Sans forcément passer par l’image spectaculaire, la photographie a-t-elle la capacité de générer une réaction de compassion, d’indignation? (Voir ci-dessus l’image 4)

Un livre reprend cette thématique avec une trentaine d’artistes:

Jours d’après. Quand les photographes reviennent sur les lieux du drame, Thames & Hudson, Paris, 2011.

Nathalie Herschdorfer, historienne de l’art, spécialiste de la photographie. Conservatrice au Musée des beaux-arts du Locle, elle a été directrice du festival de photographie Alt. +1000, en Suisse, et commissaire d’exposition auprès de la Foundation for the Exhibition of Photography. Elle a été pendant douze ans conservatrice au Musée de l’Elysée, à Lausanne, où elle a organisé de nombreuses expositions, dont «Teen City, l’aventure adolescente», «Faire Faces, la mort du portrait» ou encore «reGeneration», consacrée à la scène émergente de la photographie mondiale.