Rond.e ou mince? Musclé.e ou ventru.e? Lisse ou poilu.e? D’où viennent nos idéaux en matière esthétique? Quelle est la place des penchants individuels liés à notre histoire personnelle dans un monde où les médias réitèrent les mêmes modèles depuis des décennies?

La préférence ancestrale pour la rondeur dans des pays comme le Nigéria a par exemple été profondément ébranlée par l’élection d’Agbani Darego, une Miss Monde du pays, qui correspondait aux critères de minceur et de grandeur de la mode occidentale.

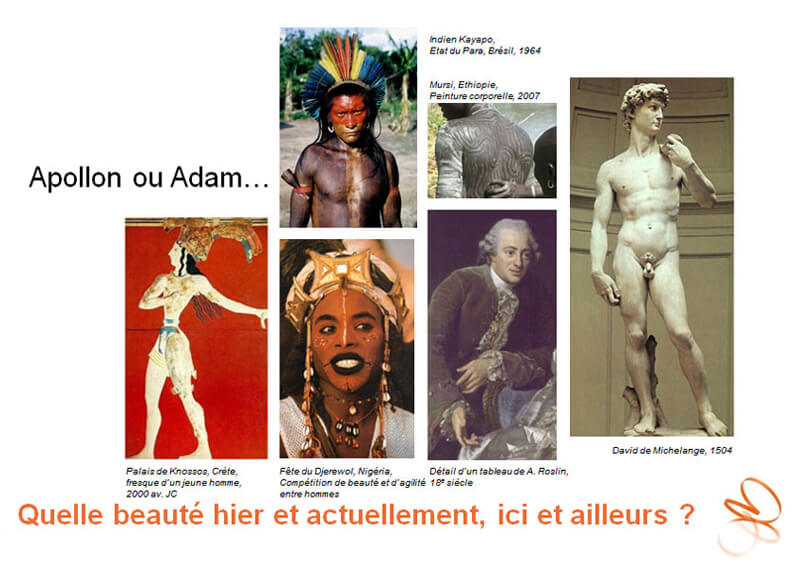

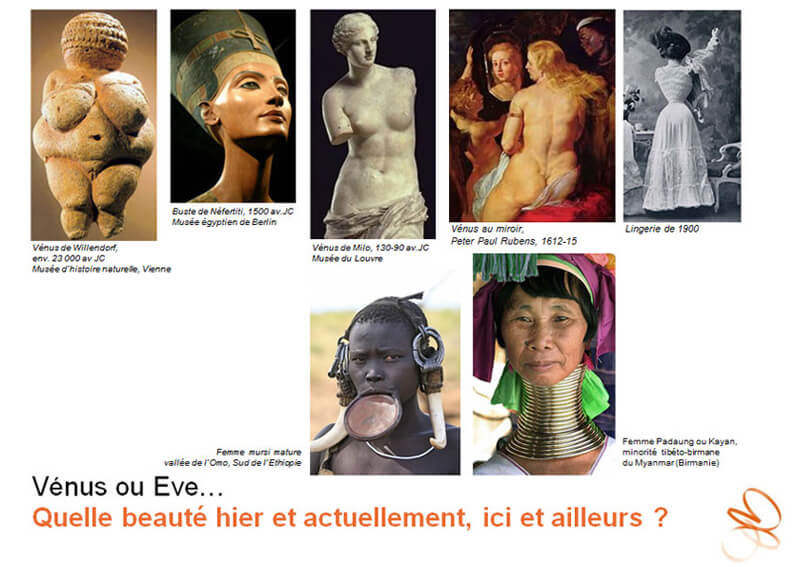

Beauté, codes de séduction ou ce qui est considéré masculin et féminin varie périodiquement et géographiquement, tandis que certaines constantes semblent se maintenir et se retrouver dans des régions distantes l’une de l’autre.

Connaissez-vous les traits récurrents de la beauté féminine ou masculine? Contactez-nous pour un éclairage.

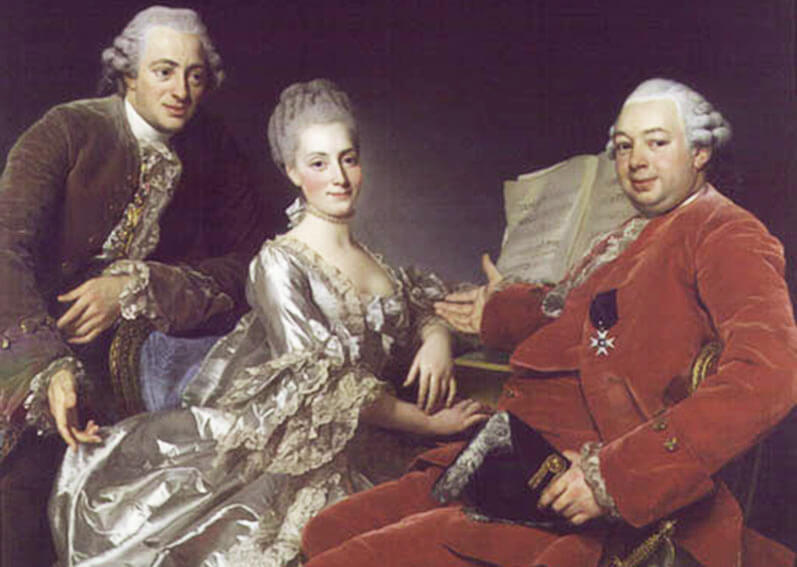

Aujourd’hui nombre de jeunes sont surpris par l’élégance des postures de main de ces deux hommes. Les peintres du passé eux ne comprendraient pas ces chairs rondes qui complexent tant de femmes actuellement, depuis que l’industrie des cosmétiques a réussi à faire passer cette caractéristique du corps des femmes pour un problème.

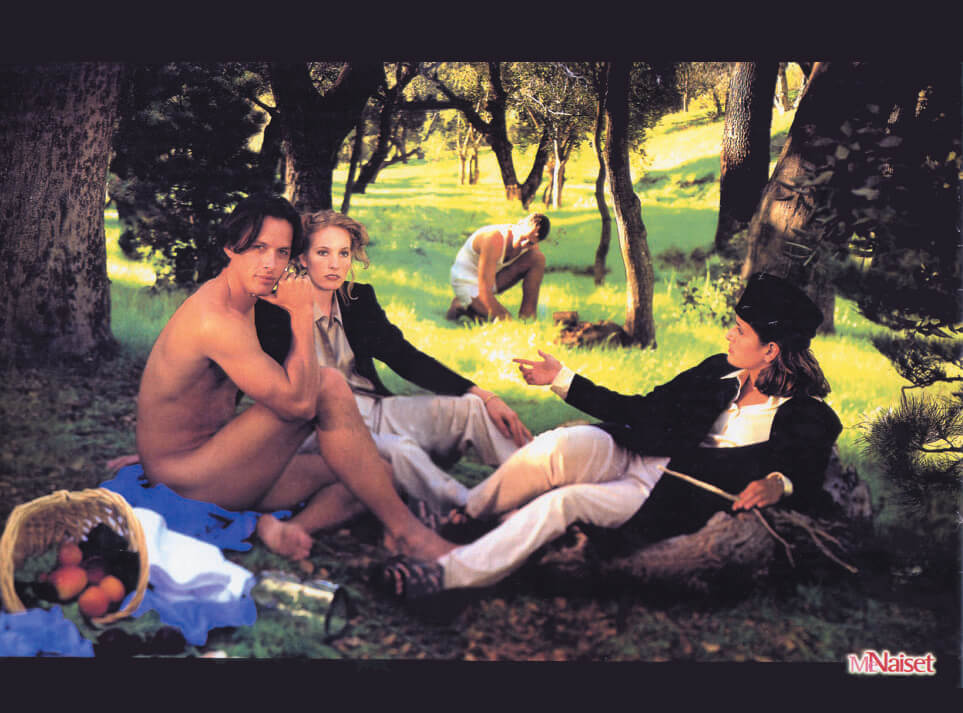

Cette publicité pour un journal de femmes progressistes de Finlande semble être la copie d’un célèbre tableau d’Edouard Manet. A quelles différences près? Que s’est-il passé dans les positions et les expressions des hommes et des femmes?

Comparez bien la reproduction de la peinture originale (Musée d’Orsay, Paris) avec la réclame. Regardez en particulier la composition, les postures, les habits, les couleurs de peau.

Pourquoi ces différences? L’inversion des rôles est-elle totalement possible? Quelles sont les limites et les contraintes dans ce type d’exercice? Pour en savoir davantage, rejoignez-nous dans un atelier.

Une thèse de licence en histoire de l’art de Minna Raitmaa portait sur ce thème sous le titre Cross-Undressing? Une analyse des représentations genrées telles qu’elles apparaissent dans la campagne publicitaire pour le journal féminin Me Naiset (Université de Helsinki, 1999).

La Mort de Sardanapale d’Eugène Delacroix.

Voici trois perspectives différentes à propos du même tableau:

- Un publicitaire souhaitait utiliser cette scène pour faire la promotion d’un champagne. Il a par la suite renoncé à l’idée. Qu’est-ce qui a bien pu tout d’abord et par la suite lui traverser l’esprit?

- La structure de cette composition est accompagnée d’un commentaire sur l’utilisation des couleurs pour exprimer les émotions. L’auteur est une historienne de l’art qui écrit dans Approche visuelle de la peinture, dossier d’action culturelle, Direction des Musées de France.

- Un autre historien de l’art, Régis Michel, a organisé une exposition et écrit un livre sur le sexe et la violence dans l’art classique et contemporain: Posséder et détruire, stratégies sexuelles dans l’art d’Occident, Musée du Louvre, 2000. L’auteur se concentre sur la violence présente dans cette peinture et à partir de sources d’informations diverses, il fait des suppositions quant à l’esprit du peintre et à ses valeurs sociales.

Qu’est-ce qui vous frappe dans cette reproduction de peinture?

Qui est essentiellement en train de se faire trucider et qui est davantage exposé nu? Quelle est l’attitude de l’homme en haut de l’image? Quelle est l’idée de Delacroix sur le harem oriental? Quelles sont nos idées actuelles du harem? Comment les clips musicaux mettent-ils en scène des lieux avec de nombreuses femmes dénudées? Comment la violence y est-elle représentée?

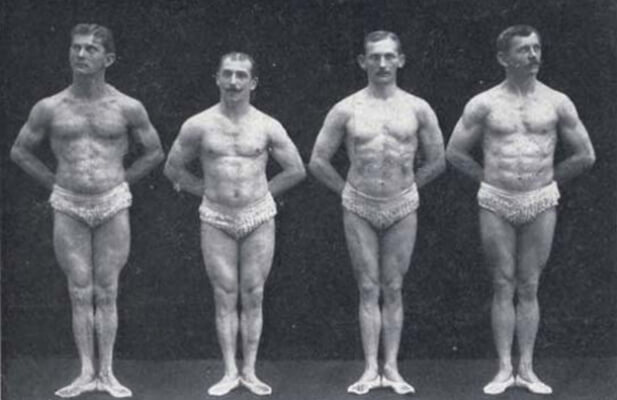

La mise en scène du corps sportif est un thème récurrent dans l’antiquité comme par les films et photos de Leni Riefenstahl dans les années 1930. Une exposition au Musée olympique de Lausanne en 2003 a richement illustré certains de ces changements. Ainsi, les poses des nageurs de 1908 et des nageuses de 1912 changeront de style dans les décennies suivantes pour ressembler aux postures des actrices.

En natation, très rapidement, les poses des nageuses deviennent plus glamour comme dans la mode et dans le cinéma.

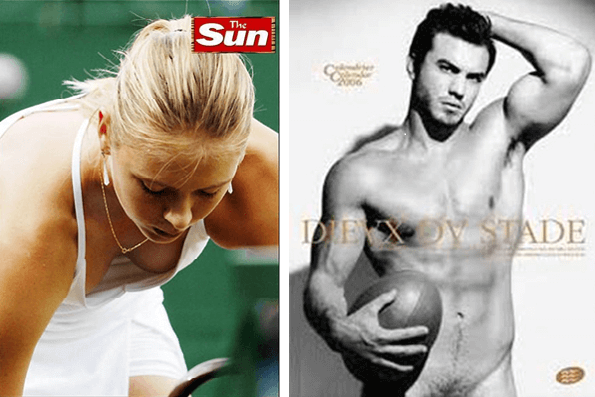

Les corps deviennent de plus en plus musclés chez les hommes comme chez les femmes, et s’exhibent dans diverses publications. Mais les représentations diffèrent.

L’expression sérieuse, voire guerrière prédomine chez les sportifs et, dans les sites consacrés aux «sportifs sexy», c’est souvent le visage qui est cadré, bien que le corps apparaisse aussi de plus en plus (comme dans les calendriers des joueurs de rugby). Tandis que les fédérations sportives exigent parfois que les athlètes féminines s’habillent de façon attrayante. En clair: de plus en plus dénudées. S’opposer à la consigne (p.ex. en beach volley) exclut des compétitions.

Les femmes courent et n’en meurent pas comme le craignait Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux olympiques.

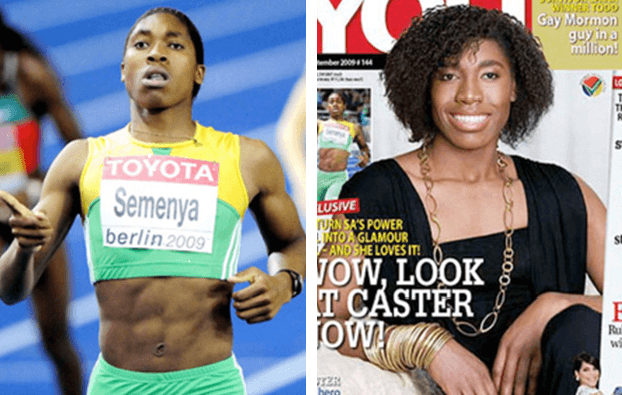

Toutefois, l’androgynie de la sprinteuse Caster Semenya trouble, et des images de la sportive de pointe en habits de soirée se multiplient comme pour nous rassurer. Car si le sport réunit dans l’effort, il semble crucial de mettre en avant les différences, ingrédient de base des rituels de séduction.

Quel rôle les marques jouent-elles dans votre vie? Etes-vous vraiment imperméable à la mode que porte votre entourage? Sommes-nous réellement insensibles aux nombreux messages placés dans des films ou des clips vidéo? Quant aux logos insérés dans les événements sportifs, ils finissent par passer inaperçus. Pourtant, nous les captons inconsciemment. Ce qui court-circuite notre raisonnement.

A bien des égards, dans notre société, les marques fonctionnent comme une forme de religion. Dans le langage courant, il est d’ailleurs question de fidélité à la marque. Nous préférons aussi souvent ressembler aux autres, afin de jouir d’une certaine sécurité, plutôt que de risquer la mise à l’écart. Mais que se passe-t-il au niveau éthique?

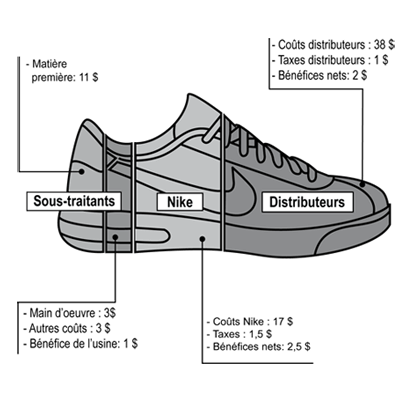

Au-delà des apparences, les images de mode sont l’occasion de réfléchir à la dimension éthique de la fabrication des vêtements que nous portons.

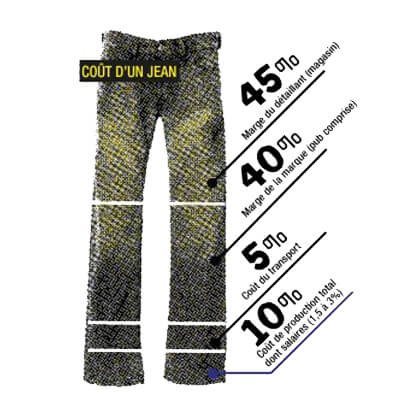

De nombreuses associations se sont développées pour rappeler qu’en achetant certains produits de marque, très peu du prix de vente revient à la main d’œuvre. Ainsi, une augmentation du salaire des ouvriers n’influencerait pas vraiment le prix de vente en rayon.

Les conditions de production ne s’améliorent que très lentement pour l’heure. Mais au moins pouvons-nous décider de consommer plus malin, favorisant par nos choix une économie plus équitable.